去年 8 月比亚迪与 Uber 合作,让马斯克想起了自己当年开过的嘲讽,没忍住在推特上敦促比亚迪 “迅速转型”。含义是比亚迪虽然销量水涨船高,但跟特斯拉相比,智能化的进展太慢。

半年后,回旋镖结结实实扎了回来。特斯拉定价 6.4 万元的 FSD 中国首秀洋相尽出,反倒是比亚迪的 “全民智驾” 发布会直接掀了桌子,把智驾车型的门槛直接砍到了 6.98 万。

资本市场看似不买账,实则集体抢跑:2 月 6 号比亚迪发布预告时,大鳄们就把成建制的概念股批量送上了涨停,给比亚迪重回万亿提前献礼。

一场声势浩大的 “智驾平权”,似乎让比亚迪一扫智能化 “最后一个上桌” 的缺憾,但平权背后,比亚迪也有自己的烦恼和目的。

第一名也偏科

2023 年,比亚迪跻身全球前十大汽车制造商,超额完成王传福 “年底前成为中国第一大车企” 的 KPI。今年 1 月,时值特斯拉销量十年来首次下滑,BBC 帮马斯克找了口现成的锅:

随着比亚迪逼近,特斯拉销量陷入停滞(Tesla sales stall as China’s BYD closes in)。

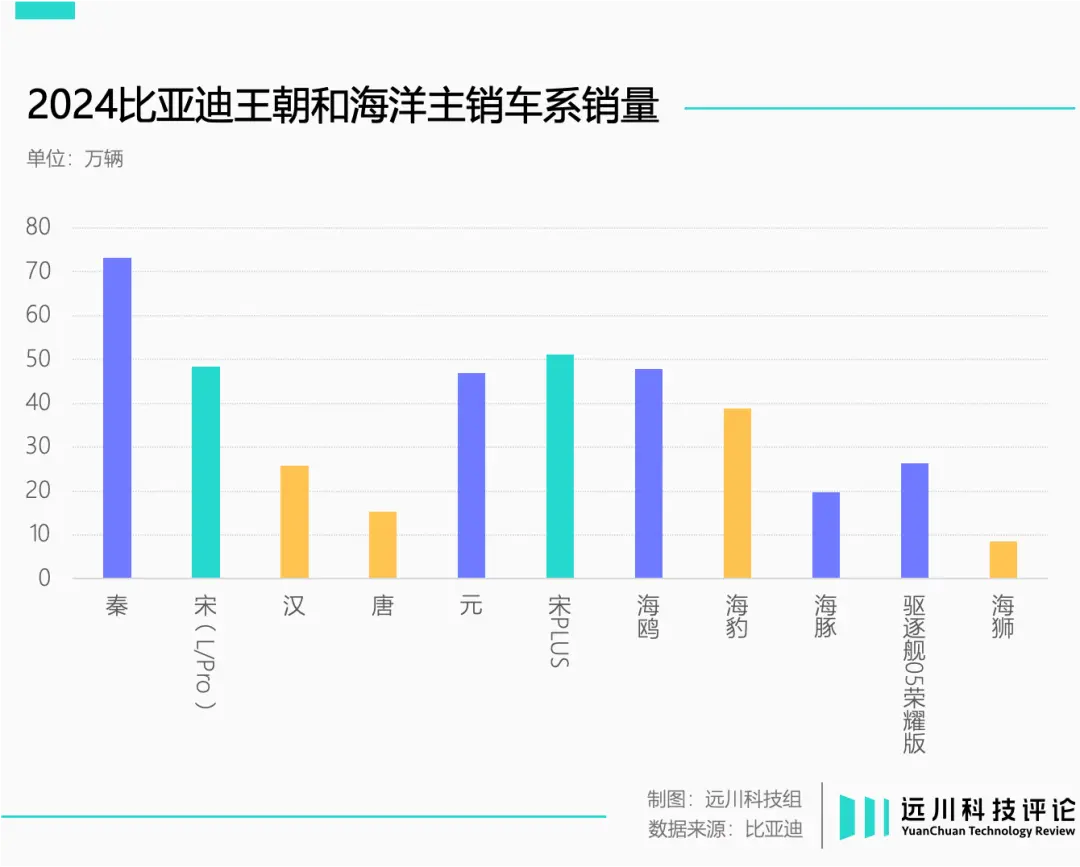

比亚迪实现 500 万辆新能源车下线总共耗时 15 年,但第二个 500 万辆只用了 15 个月。依靠超前的电动化布局,比亚迪在 20 万以下的平价车市场几乎没有对手。同时,比亚迪毛利率从 2022 年初的 15% 左右一路上涨到 25%,一度逼近 30%,创造了价格战越打越富的逆天逻辑。

但城池并非固若金汤。电动化的上半场,比亚迪凭借 DM 系统和刀片电池稳操胜券。而智能化方面,比亚迪明显起步较晚,从 “终身免费 OTA 等于终身免 OTA” 的车主自嘲中可见一斑。

通过混动技术的代差优势和超强的成本控制能力,比亚迪可以牢牢稳住平价车市场的基本盘。但伴随辅助驾驶为代表的智能化功能的渗透,“偏科” 带来的问题陆续显现。

比亚迪对电动化重兵投入的同时,智能化的下半场发生了两点微妙变化:

一是智能驾驶功能越来越明显的影响购车决策。按照麦肯锡此前的调研,在放弃外资品牌选择本土品牌的诸多因素中,“更先进的智驾功能” 排名第一。

不论是 20 万级小米 SU7,还是 30 万级的理想,带有高阶智驾车型的订单都在五成以上。理想的无图 NOA 发布后,对应的 AD Max 车型订单占比达到 70%。保时捷在中国市场销量下滑后,也连夜扩充本土研发队伍,补齐智驾短板。

举一个不太恰当的例子,智能驾驶功能在消费决策中的定位从烤箱变成了冰箱 —— 前者有没有都行,但后者会直接影响生活质量。

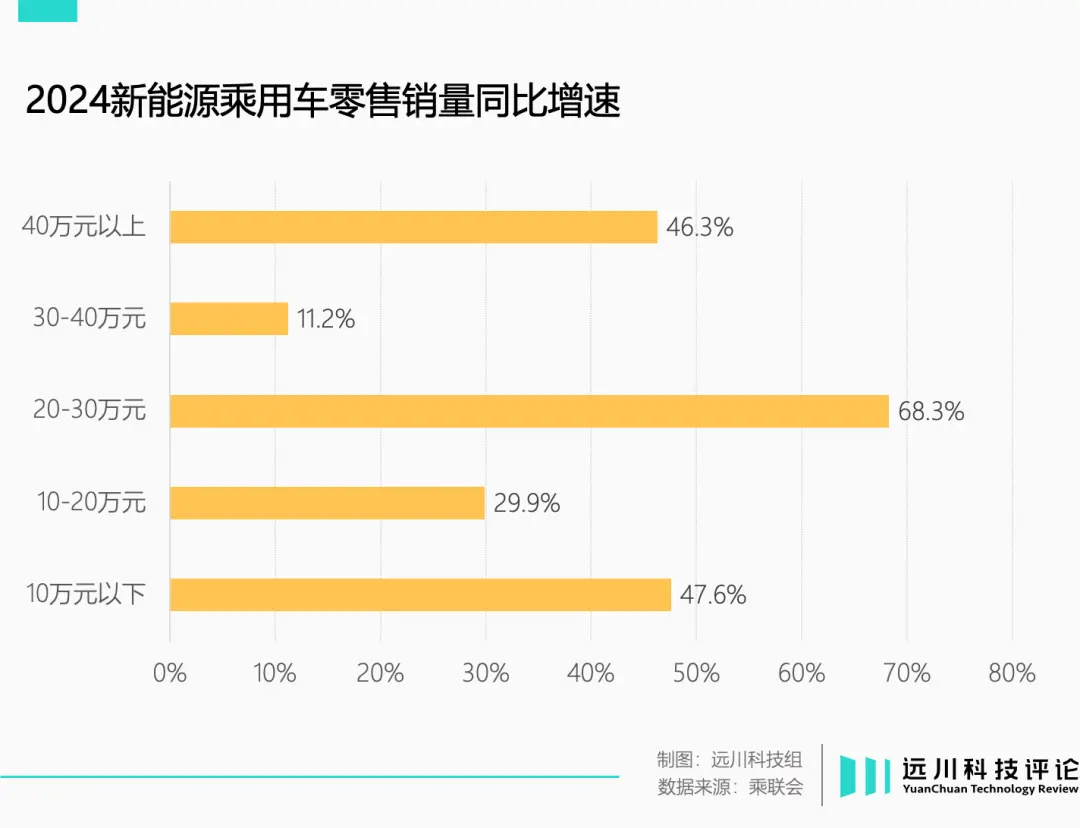

二是智驾系统下探的趋势越来越明显。也就是说,智驾系统正在从高端车型提供的 “增值服务”,逐渐成为平价车型也在跃跃欲试的基础配置。

一个关键因素是零部件成本的大幅下滑。在制造业,除了税收,没有无法被规模摊薄的成本。作为智驾系统的关键环节,激光雷达的单价从 2020 年的上万美元,直线下滑到 200 美元左右,车企的搭载意愿自然水涨船高。

两个因素叠加,让比亚迪坚固的城墙出现了一道缝隙:其他车企可以通过低成本的智驾系统,在 20 万以下的市场形成差异化竞争。

小鹏 M03 打着 “20 万以内唯一高阶智驾” 的旗号,月销量突破了 1.5 万,宝骏云海联手大疆车载,将高阶智驾的门槛进一步拉低到 15 万级。低成本的智驾系统,让曾经相安无事的同行们又搞起了军备竞赛。

在这个背景下,王传福本人也从 “无人驾驶都是扯淡”,变成了 “2025 买车看智驾”。

去年 1 月,比亚迪的口径还是 30 万以上车型标配高阶智驾,结果今年 2 月的发布会开完,智驾平权一下平到了 6.98 万元的海鸥。各路分析师连夜加班,上调比亚迪全年销量预期。

但在 “全民智驾” 的口号之下,比亚迪也有自己的战略考量。

20 万元分界线

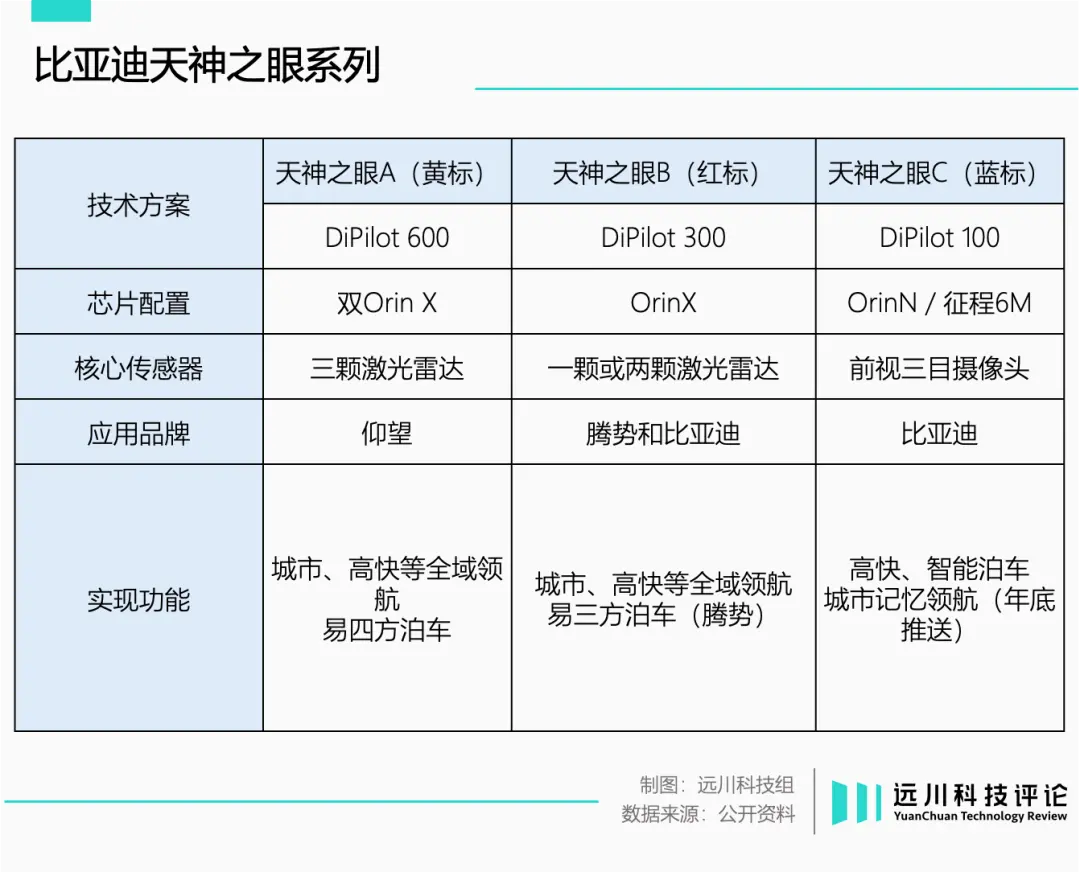

比亚迪天神之眼分为 A/B/C 三套方案,按照芯片算力和传感器配置不同,可以实现不同等级的智驾功能。

其中天神之眼 A 专供仰望车型,用两颗 OrinX 和三颗激光雷达,划出了百万豪华品牌的边境线,天神之眼 B/C 则承担智驾普及的重任,但两者无论配置还是功能都泾渭分明。

天神之眼 B 和天神之眼 C 最明显的区别在于,前者可以实现稳定的城市 NOA 功能,后者只有高速和待推送的通勤 NOA,城市道路的智能驾驶相对受限。

如果结合具体的车型配置,不难得出结论:20 万元是划分城市 NOA 和高速 NOA 功能的清晰标尺。

哪怕抛开具体的参数配置,仅通过不同颜色的 A/B/C 尾标也能分辨出。“激光雷达 = 满血 NOA” 的公式就呼之欲出。与之对应,C 系统车型在 19.98 万的定价上默契的停步,B 系统车型整齐划一的定在 20 万元以上。这并非偶然。

20 万元是汽车价格的一个分水岭,也一直是高端品牌心照不宣的定价底线。

李想就曾明确表达过,理想汽车不会推出 20 万元以下车型:“2030 年,在中国售价 20 万以上的家庭用户市场吃到 35% 就是上万亿,如果再拿下一些海外市场,就能超过 iPhone 全球峰值营业额。”

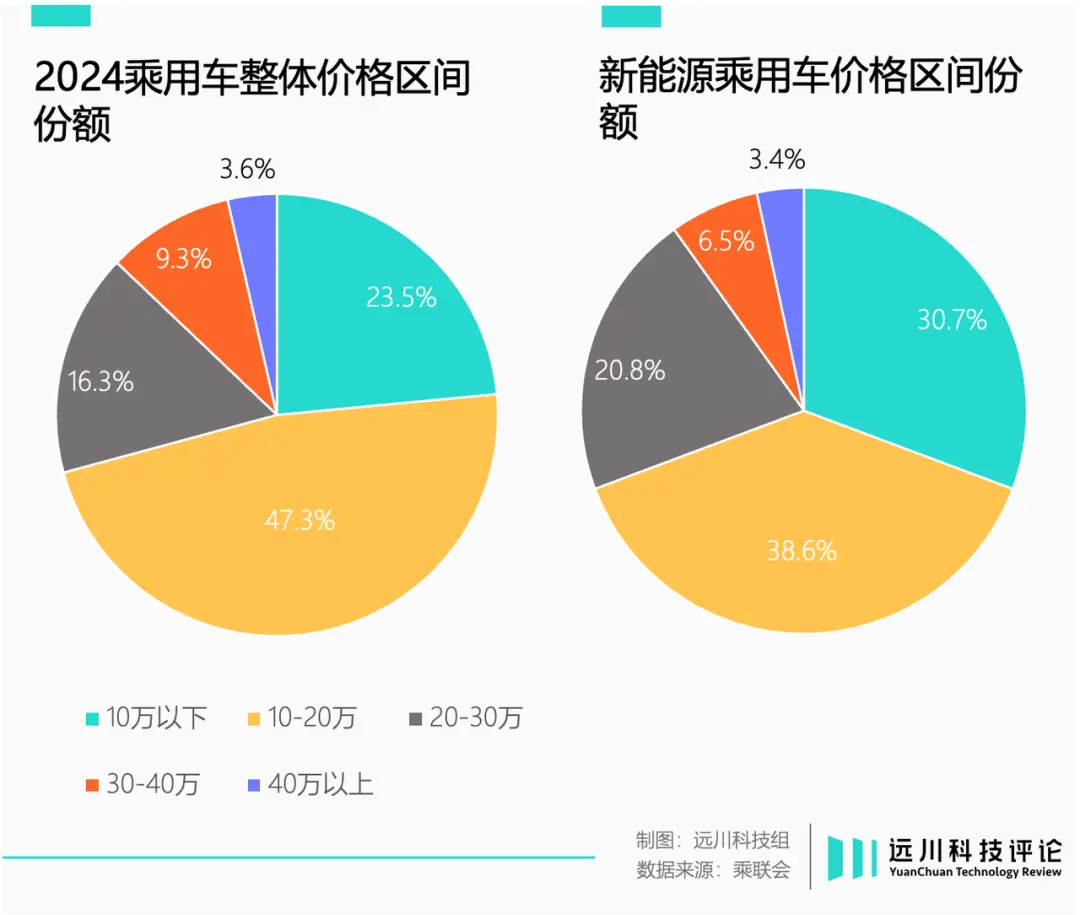

虽然价格战炮火连天,但汽车销售均价其实在不断提高。2024 年,20-30 万的市场增速大幅跑赢了大盘。另一方面,相比高端纯电车型只有蔚来一棵独苗,混动车型在高端市场的空间更大,也应该是比亚迪的优势领域。

但 20 万元以上的价格带,恰恰是比亚迪久攻不下的市场。

从市场大盘看,比亚迪在 20 万元以上市场的份额从 2023 年的 10% 下滑到了去年的不到 7%。同时,在比亚迪自身的销量结构中,20 万以上车型的占比也在下滑。

按照易车的口径 [3],2024 年,比亚迪在 10-15 万元 SUV 市场的份额达到 45%,15-20 万元轿车市场的份额高达 64%。但上探到 20-30 万元的价格带,比亚迪 SUV 份额仅有 6%,轿车榜上无名。

因此,结合比亚迪的销量结构与战略意图,A/B/C 三套方案很可能对应着比亚迪在 20 万定价两侧不同的策略。

在天神之眼 C 覆盖的 7-20 万销量基本盘里,同级别燃油车大部分只有基础的定速巡航、车道保持等功能。而同级别新能源车又没有足够的毛利空间和成本控制能力,比亚迪可以用智驾 + 低价巩固基本盘的份额。

而在 20 万以上的价格带,比亚迪很可能打算通过城市 NOA / 高速 NOA 功能的区隔,进一步提升中高端车型的销量占比和市场份额。

从去年海豹可选配激光雷达开始,比亚迪对 20 万元以上产品的布局力度不断加强,去年下半年,比亚迪发布的新车型定价几乎都在 20 万元以上,加上与华为的合作,急于突破的意图再明显不过。

当比亚迪向智能化大规模投入,下半场可能才算开始。毕竟一年百万级别的智驾车型销量,在市场上还鲜有先例。

比亚迪的下半场

2023 年 8 月,比亚迪第 500 万辆新能源车在深圳下线,花落腾势 N7。15 个月后,腾势 Z9 成为比亚迪第 1000 万辆新能源车,由王传福亲自交付给《黑神话:悟空》制作人冯骥。

腾势是比亚迪品牌布局中承上启下的关键一环,也一直被视为向上突破的攻城锤。不过,即便渠道从直营切换成了直营 + 经销,身负走量任务的 N7 和 Z9 销量并不理想。

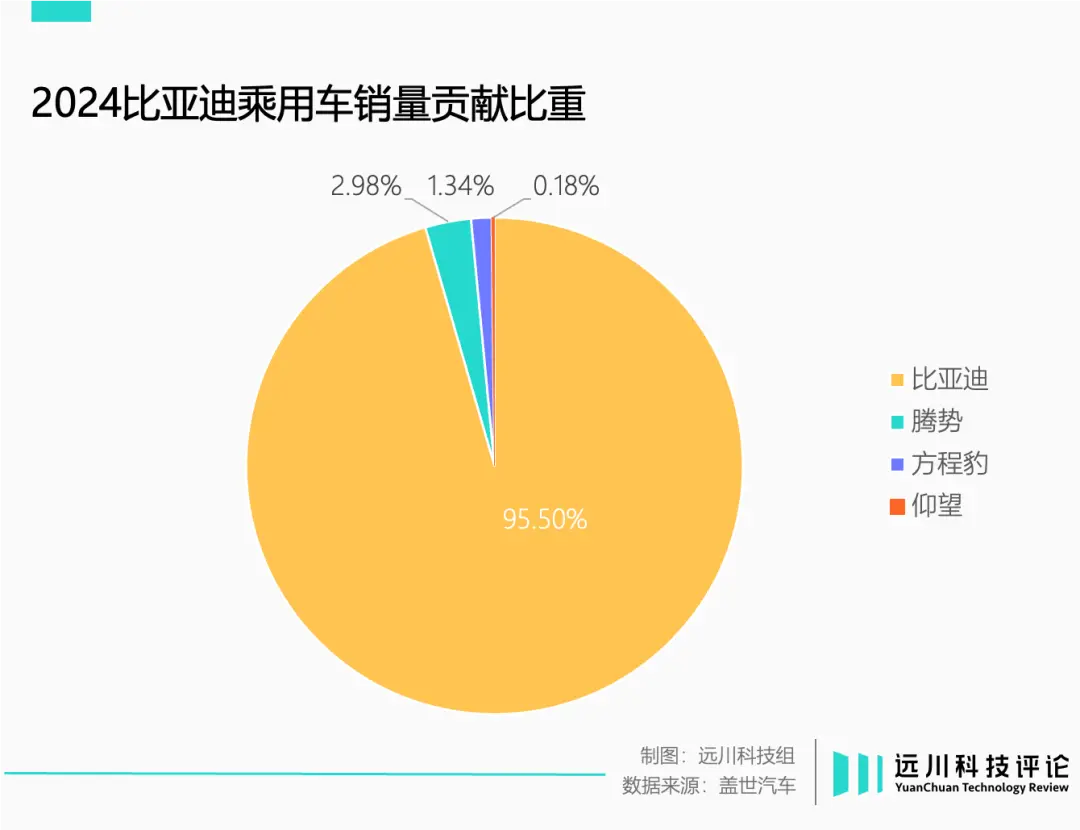

去年全年,腾势卖出 12.6 万辆,比亚迪品牌的销量占比依然超过 95%,同时,80% 以上销量集中在 20 万元以下市场,独孤求败的同时,“价格屠夫” 的品牌形象根深蒂固。

一般来说,车企为了保持各个品牌定位,会用不同配置和技术加以区隔。比如,比亚迪将车身控制系统云辇,按照能力强弱分别应用于仰望、腾势和比亚迪车型。

天神之眼 B 的特殊性在于,它的覆盖范围横跨了腾势和比亚迪的车型,比亚迪顶配车型,几乎拥有与腾势齐肩的智驾能力。

也就是说,在腾势的销量难以迅速增长的情况下,比亚迪可能希望借助智驾系统的 “下放”,让比亚迪品牌承担高端化突破的任务,进一步提高单车均价。

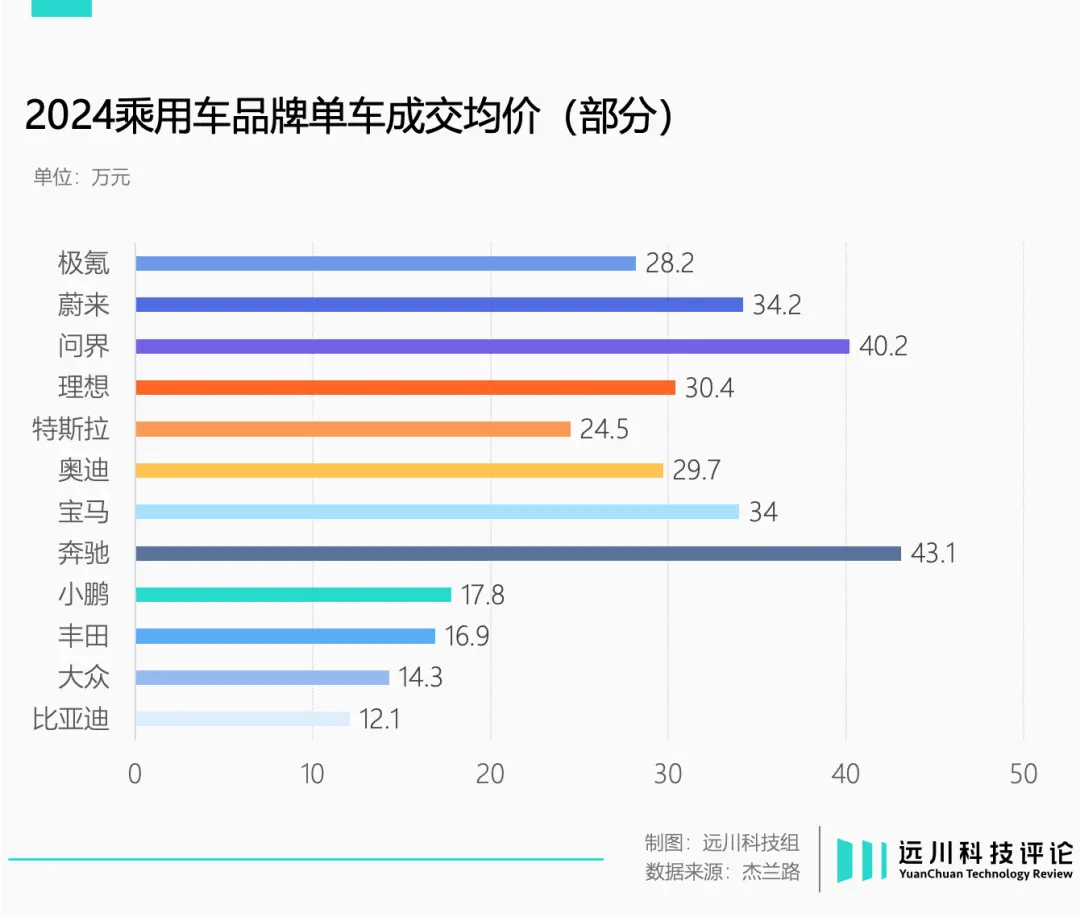

依靠对供应链的垂直整合和优于同行的成本管理能力,比亚迪在均价 15 万级实现了超过 20% 的毛利率。但从绝对值看,去年比亚迪新车成交单价在 12 万元左右 [4],相比丰田的 17 万稍低,跟理想的 30 万比相去甚远。

以 Q3 毛利率粗估,特斯拉 19.8%、理想 21.5%、比亚迪 21.9%,但对应的单车毛利分别为 5 万、6 万、3 万元。

无论是品牌形象的提升还是实际的单车利润增厚,高端化对当前比亚迪的重要性都无以复加。

由于入场较晚,比亚迪对智能化的投入相当激进,具体体现为研发费用的激增。2023 年 Q3,比亚迪单季研发费用暴增 40%,此后每个季度都保持着百亿以上的开支(除去 24Q)。

但经历惨烈的价格战,比亚迪单车毛利率逐渐稳定,甚至在去年开始呈现下行迹象,在研发投入力度还在加强的情况下,后续增长依然需要 20 万元以上市场的突破。

从投入产出比的角度看,相比没有对手的基本盘,还不如投资在中高端市场。一场 “智驾平权” 为名的发布会,弦外之音恐怕是比亚迪在高端市场的冲锋号。

智能化也许是新能源车的下半场,但高端化一定是比亚迪的下半场。

来源:远川研究所

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏:format(webp):quality(80)/https://img.bohaishibei.com/2025/06/20/Um15aq8XPStQCE3.png)

:format(webp):quality(80)/https://img.bohaishibei.com/2025/06/20/Dl2gLbVnPCj6xXt.jpg)

:format(webp):quality(80)/https://img.bohaishibei.com/2025/06/20/oUskmJWuQCOhxD4.jpg)

:format(webp):quality(80)/https://img.bohaishibei.com/2025/06/20/2HauX1LkCnf6OZJ.jpg)

:format(webp):quality(80)/https://img.bohaishibei.com/2025/06/20/8IGoMd5jNQnSDAk.jpg)

:format(webp):quality(80)/https://img.bohaishibei.com/2025/06/20/M3vnp51PVTEFOKQ.jpg)