撰文 | 梁 湘

编辑 | 龚 正

截至今日,全国近百家出版社联合声明,反对京东618开出的“全品种图书价保二到三折”等促销方案。理由是当折扣低于三折,出版社绝对亏本。

不过,这引来了很多消费者批评,认为现在的书已经够贵,“出版社还好意思批评渠道?”

不少出版社辩解,正是电商平台的折扣越压越低,才导致图书的定价越来越高,这是一种维持利润、甚至保命的反向拉扯。但这份解释距离被大众读者认同理解,还有很长的距离。出版业成了互联网时代的失语者。

#01

三折,击穿了出版机构的保本线?

抵制战的第一枪,开在5月17日。

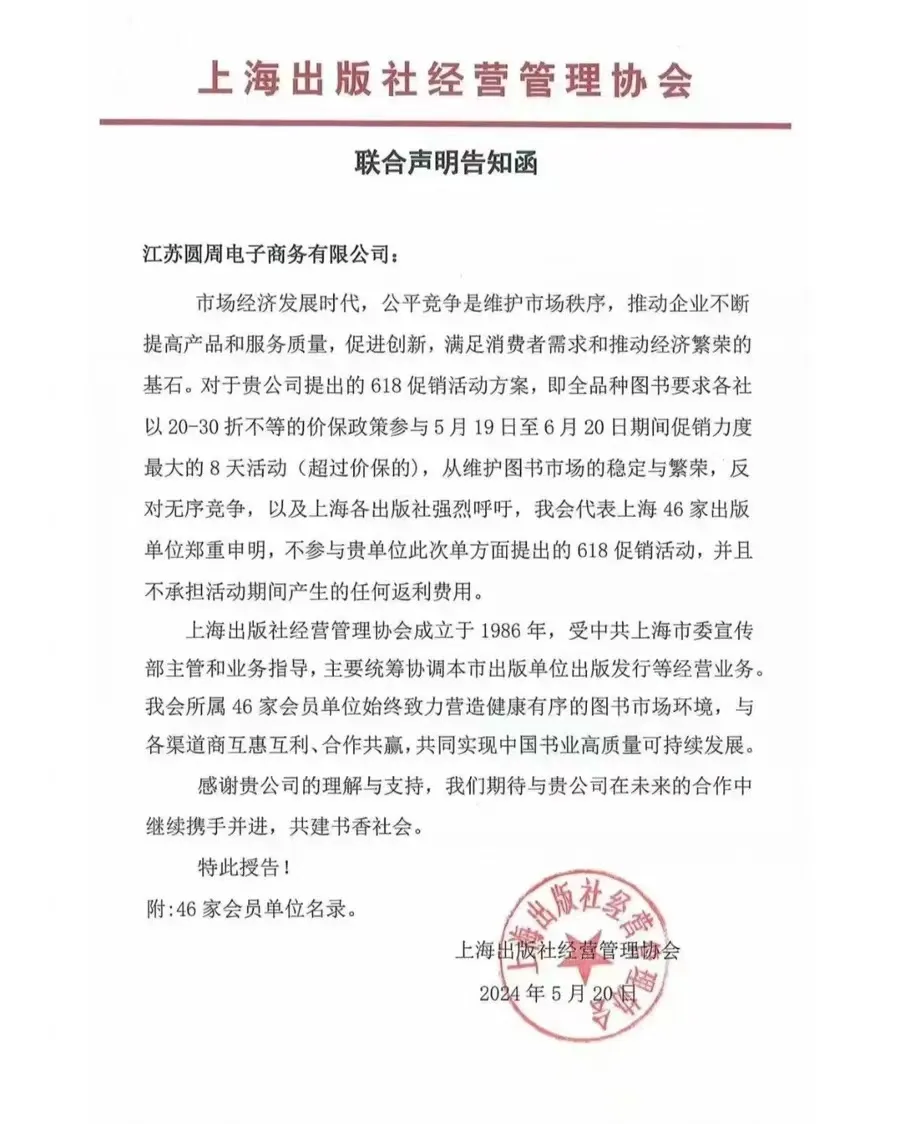

包含清华大学出版社、北京大学出版社、中国人民大学出版社等在内的10家出版社发布《联合声明告知函》,拒绝参加江苏圆周电子商务有限公司提出的618促销活动方案。

出版业人士介绍,江苏圆周电子商务有限公司即京东图书的运营方。天眼查信息显示,京东集团副总裁缪钦持有该公司45%的股份,为最大股东。

随后,商务印书馆、人民文学出版社等多家出版社,也单独发布了《声明告知函》加入抵制。三联书店、中华书局等用电子邮件站队表态。

随着出版联合机构的数量增多,上海46家出版单位于5月20日发布的联合声明函将抵制推向高潮。

行业集体抵制京东的原因非常简单:对多数出版机构来说,京东618的三折大促意味着赔本卖书。

这个关键数据,却不为大众所知晓。

北京业内的一名营销编辑晏书表示,一本图书的成本,大概是定价的15%~20%,这还是公司尽力压低成本后的结果。

晏书举例,自己所在的公司在完成图书的编辑制作后,会以最终定价将近三折的价格供货给发行公司,发行公司再以三三折、三五折等价格下发给更下游的渠道,最终在电商平台面向读者时,销售底价会被控制在定价的50%,但这中间的利润,会随着长长的供应链,被平台、经销商们分走,留给源头公司的毛利润只剩下不到10%。

比起服装业40%、餐饮业70%的毛利率,出版业的10%的毛利不算高,而这还是站在平台五折售价上的结果。

十年前,读者在图书电商面对的价格大多在六折及以上,到了2019年,折扣已经被压低到了五折以及以下,且还在持续走低。

对大多数出版结构来说,如果再算上一本书的编辑、设计、审核等各类费用,图书售价低于三折就会击穿成本线。

面对抵制,京东方面暂无正式回应。但网传京东图书采销人员发朋友圈声称,此举只是为了卖更便宜的图书,通过薄利多销扩大销量。此次京东618大促,除了图书全品种2~3折的促销折扣之外,还叠加了“满300减130”的券。不少图书业者反映,这样只能赔本赚吆喝。

据某业内人士透露,京东在与一些出版社的合同中,还约定了年底需向平台另行返点,更是让矛盾激化。

#02

为何从蜜月走到了抵制?

电商平台与出版机构的关系走到如今这样,并不是一夜之间,以前也曾有一段蜜月期。

1999年,随着雷军、李国庆各自创立卓越网、当当网,电商平台成了书店之外一种新的营销渠道。向着西山缓慢踱步的出版业回过头,一时间分不清来者是敌是友。

但很快出版机构先尝到了甜头。以往以线下书店为主渠道的出版业,账期长达半年甚至一年,行业惯用的经销包退制,也让高退货率成了附骨之疽。

电商平台的兴起则更改了消费者的购书习惯,给了传统的出版业不小的震撼:销量更透明、账期更短,曝光量更是以几何量级倍增,利好出版业、电商平台、读者群体三方,大家似乎都有光明的未来。

但随着电商之间竞争激烈,行业的味道也在慢慢变化。

2004年,亚马逊收购卓越网进军中国;6年后的2010年11月1日,京东商城图书频道正式上线,彼时淘宝也卖书多时。

2010年前后,当当与京东展开童书价格战,战役一经打响就再也停不下来。几番下来,“电商上买书、价低还包邮”,重塑了用户心智。

从这时起,利润不断被腰斩的出版业,纷纷开始反抗。

2011年,京东商城打出“全部少儿图书4折封顶”的促销广告,就遭到了以中国少年儿童新闻出版总社、接力出版社为首的24家少儿出版机构的联合抵制。

当时京东商城CEO刘强东发微博“正面刚”:今生最恨的词就是“封杀”,并命令图书部门把这24家出版社记下来,而且这些出版社出版的图书永远4折,后来又加码重轰,“给出版社百分之十的利润就足够了。”

2013年,北京大学出版社、电子工业出版社、清华大学出版社等八家出版,又发布联合声明,抵制京东开展的“逆价销售”——当时,京东有个活动是“满300减100返券促销”。

参与该次抵制活动的化学工业出版社负责人称,其实声明并非只指向京东,而是整个位于行业下游的电商渠道,希望它们不要以所谓“低价”损害出版社的利益。人大社副社长李开龙也发话:“出版环节的上下游其实是一家,应该是良性的循环。”

作为被点名方,当时的京东态度依旧强硬,将这八大出版社的书籍在活动期间全部下架,活动结束后才再上线。

在双方的拉锯战中,最终还是平台方占据了优势。

2021年中国出版协会常务副理事长邬书林受访透露,几大电商平台在图书世界的销售市占率达到了7成左右,这意味着没有任何一家出版商能脱离电商平台独立存活。

而对于带着文人儒雅高帽的出版业来说,只要蛋糕在做大,哪怕一本书就只赚2块钱,卖个50万册,至少也有100万的毛利润。这是出版公司选择隐忍的根源。

直到此次京东618将这帮文人墨客逼上了梁山。

从历史来看,在强者面前,处于弱势一方的出版公司发起的抵制结果,基本上就是“没有结果”,倒是进一步造成了出版公司“两头不讨好”的困局:电商平台压的折扣只会越来越低,为了活命,出版机构只能反向抬高定价;看不到硝烟的读者,只能看到书架上不断攀升的书价,对出版机构的反感与日俱增。

但出版机构满腹委屈:自己根本没有赚到钱。

首先是行业蛋糕在这些年没有扩大,而是缩小。中金易云2024年一季度图书市场报告显示,图书平均定价45.51元,较去年同期上升2.08%,但码洋同比却下降了14.71%,降幅明显。

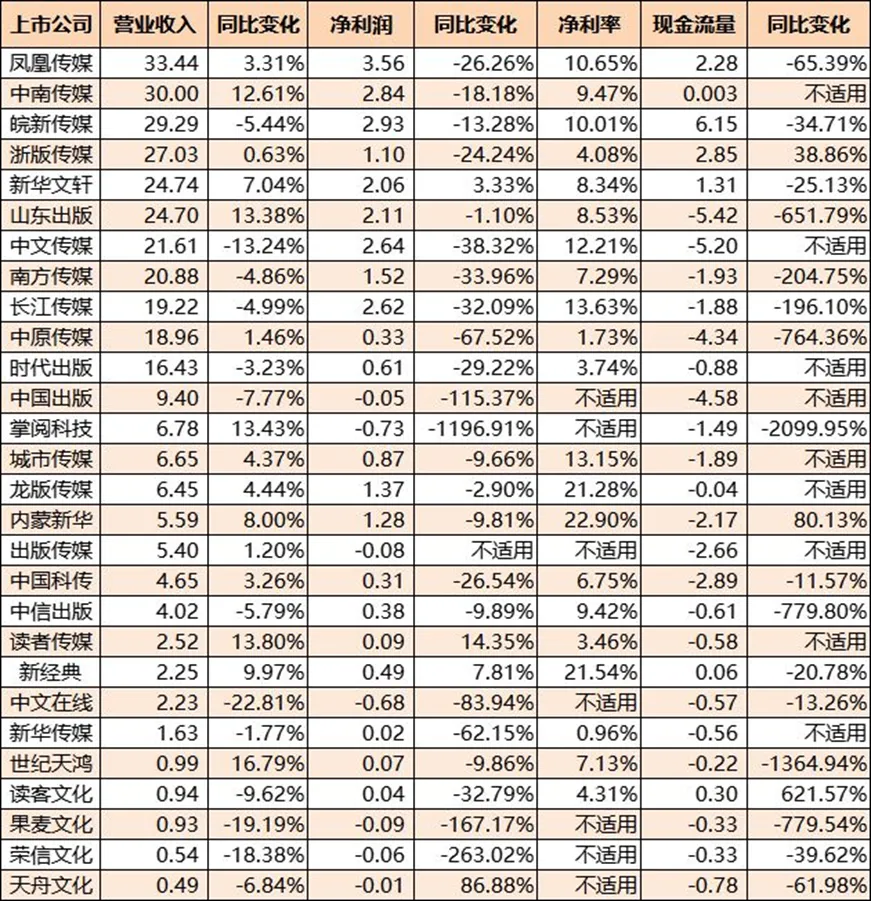

其次是行业玩家近来萎靡不振。2020年图书零售市场首次出现负增长。2024年第一季度,图书零售市场码洋又同比出现-5.85%的增长,21家公司现金流为负值,占比高达75%。

图 | 2024年第一季度出版业上市公司营收情况(单位:亿元)

来源:中金易云2024年一季度图书市场报告

当大部分从业者都吃不上饭时,揭竿而起只差一条导火线,京东618正好撞上枪口。其实隔壁当当网也在有条不紊地进行着“满100减50”的图书促销,但可能没有像京东的招儿那么伤及命脉,才避开了这场抵制战。

战场的背后,是出版业与电商平台双方彼此消磨导致的利益链条最终崩断。

#03

短视频平台的崛起,冲击了电商卖书

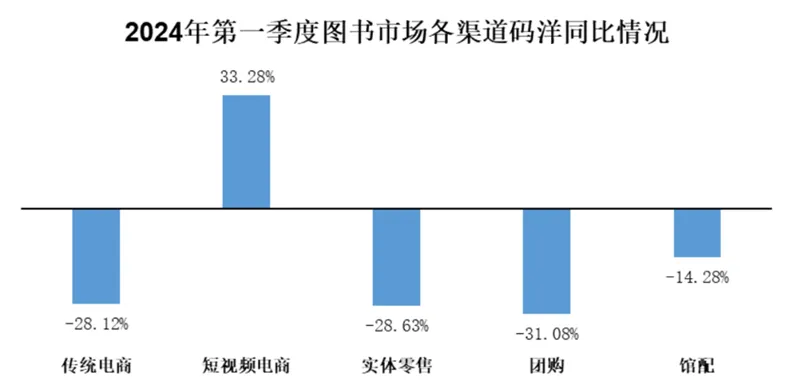

在中金易云2024年一季度图书市场报告中,有一个数据格外亮眼:短视频电商,是唯一一个实现码洋同比增量的渠道。

有声音猜测,京东此次放狠招,是受到了来自短视频的竞争压力所致。

在出版业的“神话故事”里,董宇辉是绝对的主角,他的出世强化了短视频平台在图书营销界的地位。

2023年12月21日,直播讲解《唐诗三百首》的董宇辉,仅用20分钟就卖出了20万册;4个小时直播,又卖出99.2万册《人民文学》;《人间信》直播,25万人同时在线观看,售出6.8万册;一本原印量只有60万余册的《额尔古纳河右岸》在董宇辉的直播推荐下,总印量已超过600万册。

《2023抖音电商图书消费数据报告》显示,以董宇辉为代表的图书主播们,在过去的一年里为图书创造了超4亿单的惊人成绩。

日落西山的出版业老泪纵横,发现原来货架电商之外,直播电商也是一个不错的营销手段。据中金易云2024年一季度图书市场报告,短视频营销市占份额已经达到了33.07%。这也成了出版业抵制京东618的底气。

不过,短视频平台上各路大V内卷,被行业诟病的价格战卷土重来,越演越烈。

2021年9月,“北大才女”刘媛媛打着“振兴图书行业”的旗号直播卖书,将“50万册书破价到10元以下”,还有“10万册1元书”,价格之低令人咋舌。

在她之外,数以万计的图书主播和短视频博主拿出了“9块9包邮”的卖书噱头加入战争。更有甚者,在直播间拿出了秤,将图书论斤售卖。

“图书就是很便宜的商品”的认知,不断冲刷着用户的心智,进一步压榨了出版业的生存空间。

在流量的裹挟之下,“低质公版书”“山寨书”等大量出现,盗版猖獗,劣币驱逐良币,形成了更大更深的行业怪圈。

有声音认为,正是在短视频平台的强力竞争之下,京东平台才在此次618放狠招,试图夺回自己在图书市场原有的霸主地位。

但平台竞争,最终受伤的还是出版业。

一名从业七年的资深编辑感慨,整个出版行业都在为爱发电,但利润的微薄也导致无数编辑出逃,“我很想辞职后去开个烧烤摊或者网店,但这些年也没攒下足够的创业钱。”

#04

出版行业,何以自救

到底是走错了哪一步,才让出版业陷入了如今这道怪圈?金钱、读者、市场,似乎哪样都没捞到,出版业吃力不讨好的商业模型在其他行业看来,简直匪夷所思。

营销编辑晏书向“真故研究室”感慨,一本书从策划到上市动辄半年到一年的周期(一些重点书甚至耗时四到五年才能上市),编辑制作本身就是一项孤独且漫长的工作。图书上市后,大小传统发行,也很难追踪到实际的销售数据。

在层层递进的供应链下,图书制作的源头公司,很难知晓自己的一本书在四线小书店里一个月到底卖了多少。

由于数据追踪的难度大,发行公司会以半年甚至一年的时间跨度去追一次数据,这也直接拉长了图书出版机构的回款周期,造成平均六到七个月的账目延迟。

很难想象,在互联网时代的当下,图书行业的内循环却成了一台生锈的老实机器。制作难度高、审核要求高的图书商品,对应的却是低周转率、低毛利率,站在商业角度变现效率极低。

出版业想要自救,对内的制度、链条变革,应是一处需要上下一同发力的关键点。

面对外界,出版业需要找回自己的话语权。

出版业面向618抵制战的本质,暴露出出版业孱弱的议价权与控价权。自营需要引流、电商平台要求参加促销补贴活动、直播卖书要求破价……各方都在比价拉扯价格战,出版社腹背受敌、左右为难。

虽然制作周期长,但一本新书的寿命往往却只有短短几个月,为了保障新书的收益,很多出版机构都在协议里表明“新书三个月内不参与折扣”,但销售方自己改价而不通知出版方的情况时有发生,通过签订自律性协议来控价的方式很多时候只是纸上谈兵。

最终,图书市场被价格体系被搅得一塌糊涂,纵使很多出版机构开始在小红书等领域自建自有渠道,夺回主动权,但真实效果并不如意。

618一战或许只是苗头,当火焰烧破最后的防线,就会造成一场全员皆输的败局:出版业无以为继,纷纷离场;电商直播等平台无书可卖;从业者转行、作者停笔;图书品质下滑,读者拿到手里的都是粗造滥制的公版旧书。当故事不再值钱,市场将再无好故事。

事态发展到这一步,单纯控诉某一家电商平台的促销策略并不能从根本上解决问题。当行业本身无力挣扎时,救场的或许只能是天降神兵。以更高的层面组建有责任感的行业协会,联合各方制定更有助于市场良性发展的政策法规,或许比几分联合声明更有力度。

最重要的是,出版行业还需要找回丢失已久的读者市场。

看书的人似乎是越来越少了。2023年全国国民阅读调查报告显示,民图书阅读率为59.8%,人均年纸质图书阅读量仅为4.75本。一年到头看不了5本书的读者群体,阅读早已不是刚需。

尽管无数主播在直播间里呼喊推销文艺书,试图解释“图书并不只是学习知识的负担工具”,但能带来精神愉悦的图书,面对短视频、直播等娱乐方式,终究难以匹敌。

但这并不意味着,图书会成为碎片化时代的牺牲品。当娱乐成为快销品时,强调长时间沉浸阅读体验的图书,并不是站在了消费习惯的对立面,而是作为互补,反而在一定程度上成为了人群的精神必备品。

真正缺失的,是出版业自身惯于躲在幕后而逐渐弱化的前台表达。董宇辉的直播间强有力地证明,当图书优秀的内容得到足够的展示,再冷门都会成为爆款。毕竟真正爱书的人其实都有自己内心的图书底价,一味追求零元购的读者或许从来都不是出版业的目标群体。

在内容日益被重视的当下,为好内容付费早已深入人心,出版业缺少的从不是市场,而是一道真正触达读者的声音。

来源:真故研究室 微信号:zhengulab

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏