特朗普“对等关税”一出,全球市场震荡。但出人意料的是,坐收“渔翁之利”的竟是欧洲。

投资者疯狂抛售美元资产、寻找避险出口,欧元迅速成为资本的“避风港”, 尤其在与人民币的汇率上,欧元兑人民币飙升至十多年来最高点。

这意味着,欧洲消费者只需要花更少的欧元,就能购买到同样数量的进口商品,看起来像是件令欧洲人兴奋的好事。

但奇怪的是,欧洲却“笑不出来”,反而在积极“想办法”,阻止中国电动车卖得太便宜。

从表面看,欧元的强势对欧洲是一个“喘息”机会,可以压低进口成本、缓解通胀。然而,这种升值的本质原因并不是欧洲经济的好转,而是美国市场信心下降带来的资本“被动流入”。

简单来说,投资者不是看好欧洲,而是“无奈之选”。

欧盟领导人对此心知肚明。这种被动升值不仅不会带来长期收益,反而可能加剧欧洲制造业的结构性困境。

例如,德国作为欧洲最大经济体和世界第三大制造业国家,制造业已连续七年下滑,仅去年就裁掉6.8万个岗位,2025年初工业订单依旧低迷,部分领域出现断崖式下降。

面对自1951年以来连续两年的经济萎缩,德国联邦议院在3月18日通过一项5000亿欧元特别基金的巨额财政方案草案,用于提升公共投资能力,提振德国经济。

但在这场财政刺激尚未见效的同时,欧元的快速升值可能会进一步削弱欧洲制造业的价格竞争力。中国产品进入欧洲的价格优势被进一步放大,尤其是电动车。

这一担忧也出现在2025年3月底欧洲议会发布的一份报告中,其提出了“第二次中国冲击”:在美国关税壁垒的压力下,中国产品会加速转向欧洲市场。由于欧元升值和关税差异,这些商品在欧洲市场价格更具优势,对本地产业构成更激烈竞争。

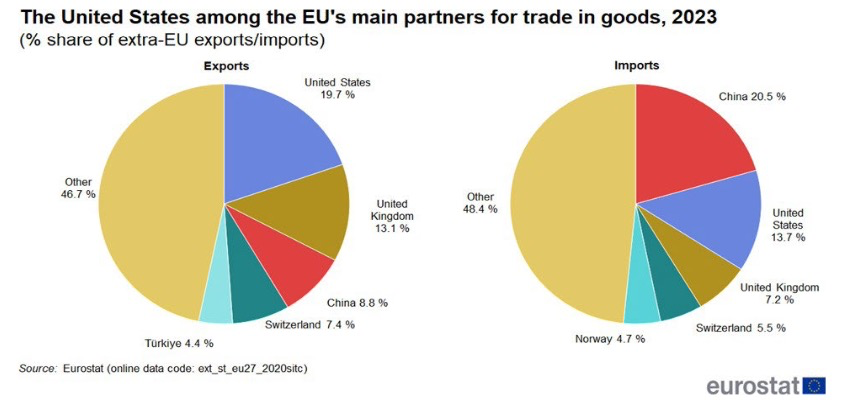

从上图2023年数据来看,中国已是欧盟最大的进口来源国,占比达20.5%。而在出口方面,中国排在第三位,中欧之间存在明显的贸易逆差。

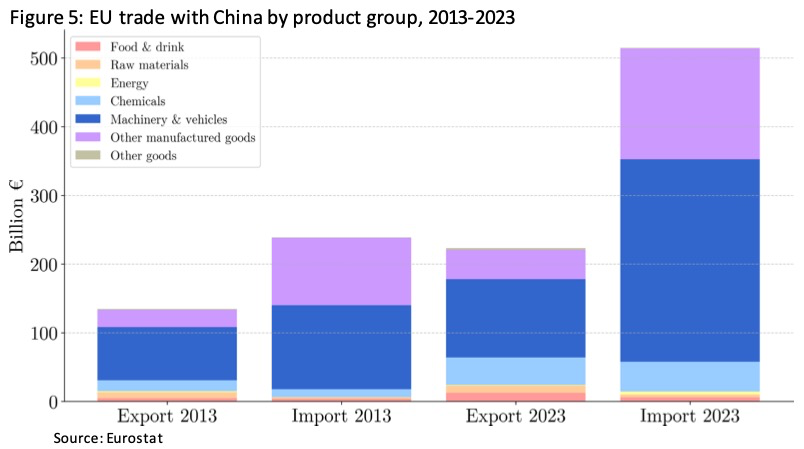

其中,从2013年到2023年,欧盟在“机械与车辆”类商品上的对华贸易逆差持续扩大。到2023年,该类产品已成为欧盟从中国进口中占比最大的一类。

行业分析认为,中国电动车原本出口美国占比不高,在特朗普关税政策影响下,中国企业加速转向欧洲市场,大量电动车开始涌入欧盟。

面对传统关税失效、价格优势扩大,以及制造业不断承压的现实,欧盟态度出现180度大转弯:考虑取消针对中国电动汽车的额外关税,转向与中国协商设定“最低进口价格”机制。

要知道,就在2024年10月,欧盟还在原有10%标准进口关税的基础上,对中国产电动车加征了额外税率:比亚迪加征17%,吉利汽车加征18.8%,上汽加征税率高达35.3%。

“最低进口价”本质就是不许中国电动车卖得太便宜。如果低于这个最低价的门槛,要么加税,要么禁止进口。

据了解,中国车企在欧洲销售的汽车价格比欧洲本土车型普遍低30%~40%。

为了规避额外关税,中国车企目前采用SKD(半散件组装)模式,借由第三方来代工,将生产好的零部件运往欧洲,欧洲代工厂仅需安装包括车轴和发动机在内的十几种核心组件来完成最终组装。

如果采用SKD方式在欧洲完成组装,则中国车企只需要支付零部件的进口关税,通常低于10%,成本大幅降低。

另外,由于价格优势,根据海关数据,2025年1月和2月,不受欧盟关税影响的插电式混合动力汽车同期销量惊人地增长892%,有超过25,900辆运往欧盟。

除此之外,中国企业还正在转向在欧盟进行本地生产,例如,比亚迪匈牙利工厂预计将于2025年下半年开始建设。

据报道,2024年,中国电动汽车估计占据欧盟电动汽车市场的19.5%,而这一比例在今年可能会超过25%。

那么,为了维护欧盟电动车市场的竞争环境,两国商谈的这个“最低价”具体是多少钱?

有市场人士猜测,这个最低价,可能浮动在3.5到4万欧元之间,折合人民币差不多在28万元到33万元之间。

这意味着,中国国内一辆售价不到12万元的比亚迪秦L EV,进入欧洲市场后,起售价将被拉高至28万元以上,价格翻了2.5倍。

最低价格一设定,变相地提高中国电动车在欧售价,缩小了欧洲本土车企与中国车企间的价格差距,这对双方都是一个利好。

对欧盟而言,这将有效避免与中国车企在欧洲开展“价格战”,保护欧洲汽车产业发展。毕竟,欧盟的电动车产业链尚未完全建立,规模也远小于中国。如果任由10万元的中国产车大规模涌入,欧盟不仅电动车市场守不住,连传统燃油车市场也可能一并沦陷。

与此同时,对中国车企而言,最低价虽然限制了价格竞争的空间,短期内可能削弱市场份额增长速度,但却也并非完全是坏事。因为,每辆电动车的利润空间也将同步扩大。

比起此前依靠“高性价比”快速抢占市场的模式,如今的中国车企有望通过“高质量 + 合规价格”的方式,树立品牌价值,提升溢价能力,这对比亚迪、蔚来、小鹏等正在积极打造全球品牌的企业而言,反而是一种转型契机。

此外,“最低进口价”也可能为中国电动车在欧盟市场的合规合法地位提供保护伞。与其长期处于“倾销调查”“关税报复”的不确定环境中,倒不如双方设定清晰的贸易边界。这不仅稳定了中国车企在欧洲的长期发展预期,也避免未来频繁陷入政治摩擦。

更重要的是,这一机制为中欧关系释放了一个极其微妙的信号:在全球供应链高度政治化的当下,中欧正在尝试一套“非关税、非对抗”的产业协调机制。

这既是一种风险共识,也是一种现实妥协。

不过,即使最低进口价机制最终落地,它也远非中欧汽车产业格局博弈的终点。相反,它很可能只是序章。

因为,随着中国车企不断布局欧洲本地化生产、欧洲政策逐渐向“绿色保护主义”倾斜,未来中欧之间的博弈将更加复杂而隐秘,尤其是地缘政治变化仍可能随时左右贸易谈判节奏;

另外,欧洲可能会设置类似碳关税、“环境标签”、“软件安全标准”等更隐蔽的技术壁垒。换句话说,最低进口价,可能是另一种“规则之争”的开始。

历史总是惊人的相似。从1930年赫伯特·胡佛总统签下的《斯姆特-霍利关税法》,到今天美欧对中国产品设限,贸易战总是在“保护自己”的名义下开始,却可能演变为牵动全球产业链的复杂博弈。

当年,美国的高关税一度将全球贸易推向冻结,制造业萎缩、出口崩塌,最终在罗斯福新政下被逐步打破,才重新迈向自由贸易。

今天的全球化已远非90年前可比,贸易,不该只是对抗,也应该是彼此理解和调整的过程。

此次中欧电动车额外关税的重谈,对欧盟而言,是一场争夺制造业命脉的战略调整;对中国车企而言,则是从“出口导向”迈向“全球运营”的关键转折点。

这可能是中欧合作新秩序的起点。

来源:微信公众号:环球零碳

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏:format(webp):quality(80)/https://assets.bohaishibei.com/2025/12/24/5_fd854.webp)

:format(webp):quality(80)/https://assets.bohaishibei.com/2025/12/24/3_caydv.webp)

:format(webp):quality(80)/https://assets.bohaishibei.com/2025/12/24/1_f39cz.webp)

:format(webp):quality(80)/https://assets.bohaishibei.com/2025/12/24/3_wkmy4.webp)

:format(webp):quality(80)/https://assets.bohaishibei.com/2025/12/24/11_4j9qv.webp)

:format(webp):quality(80)/https://assets.bohaishibei.com/2025/12/24/christmas-9187543-1280_s4kjk.webp)